Gli anniversari sono snodi di memorie collettive, occasioni per riflettere, interpretare il presente e rinsaldare legami. Il nostro viaggio comincia in un luogo che pulsa nei ricordi di molte generazioni e in una data che segna un punto fermo nella storia cittadina: domenica 19 settembre 1926. Quel pomeriggio vide la luce un nuovo “teatro urbano”, destinato a diventare presto parte della “memoria collettiva” di Milano. Lo stadio di San Siro, dal nome del vicino sobborgo medievale, venne inaugurato con una cerimonia solenne, seguita da una partita amichevole che contrappose le due squadre simbolo della città: il Milan e l’Internazionale – vinta da quest’ultima.

La cerimonia era intrisa dei simboli del tempo: slogan militareschi e saluti romani, a cui seguirono il taglio del nastro tricolore e i discorsi alla tribuna d’onore in cui sedevano rappresentanti civili e militari. Fu un rito che sancì l’esistenza di un nuovo luogo pubblico – o meglio, di un luogo privato ma aperto alla città – in cui si sarebbero intrecciate identità sportive, sociali e politiche. Presero parte Adalberto di Savoia-Genova, in rappresentanza della famiglia reale, e Pietro Pirelli, imprenditore e presidente del Milan, che promosse e finanziò l’impianto – costato meno di due milioni di lire – consegnando alla città uno stadio concepito appositamente per il calcio.

Questo gesto imprenditoriale va interpretato non solo come espressione di passione sportiva, ma anche come manifestazione di un modello urbano in cui il grande capitale industriale interveniva direttamente nella formazione degli spazi cittadini: un mecenatismo privato che, pur ampliando le infrastrutture, talvolta polarizzava il rapporto tra impresa e comunità.

Eretto in soli tredici mesi, al progetto lavorarono l’ingegnere Alberto Cugini e l’architetto Ulisse Stacchini, celebre per il progetto della Stazione Centrale con la sua imponente galleria d’ingresso. L’edificio, piuttosto sobrio nelle intenzioni originarie, poteva accogliere fino a 35.000 spettatori ed era pensato come impianto “all’inglese”, dedicato cioè esclusivamente al calcio e privo della pista d’atletica che caratterizzava spesso gli stadi pubblici dell’epoca.

All’inaugurazione diventò il nuovo stadio del Milan, mentre l’Inter continuò a giocare all’Arena Civica fino al Secondo Dopoguerra. Nel 1935 lo stadio venne acquistato dal Comune di Milano e sottoposto a un primo intervento di ampliamento. Da allora San Siro è stato aggiornato e ampliato svariate volte, ad esempio con l’aggiunta di una struttura elicoidale portante esterna al vecchio impianto, su cui vennero costruite a sbalzo le nuove gradinate che andavano così ad essere sovrapposte alle tribune esistenti. L’opera venne inaugurata pubblicamente con lo scontro tra Milan e Dynamo Mosca – vinto da quest’ultimo – del 4 settembre 1955 (altro anniversario settembrino da ricordare).

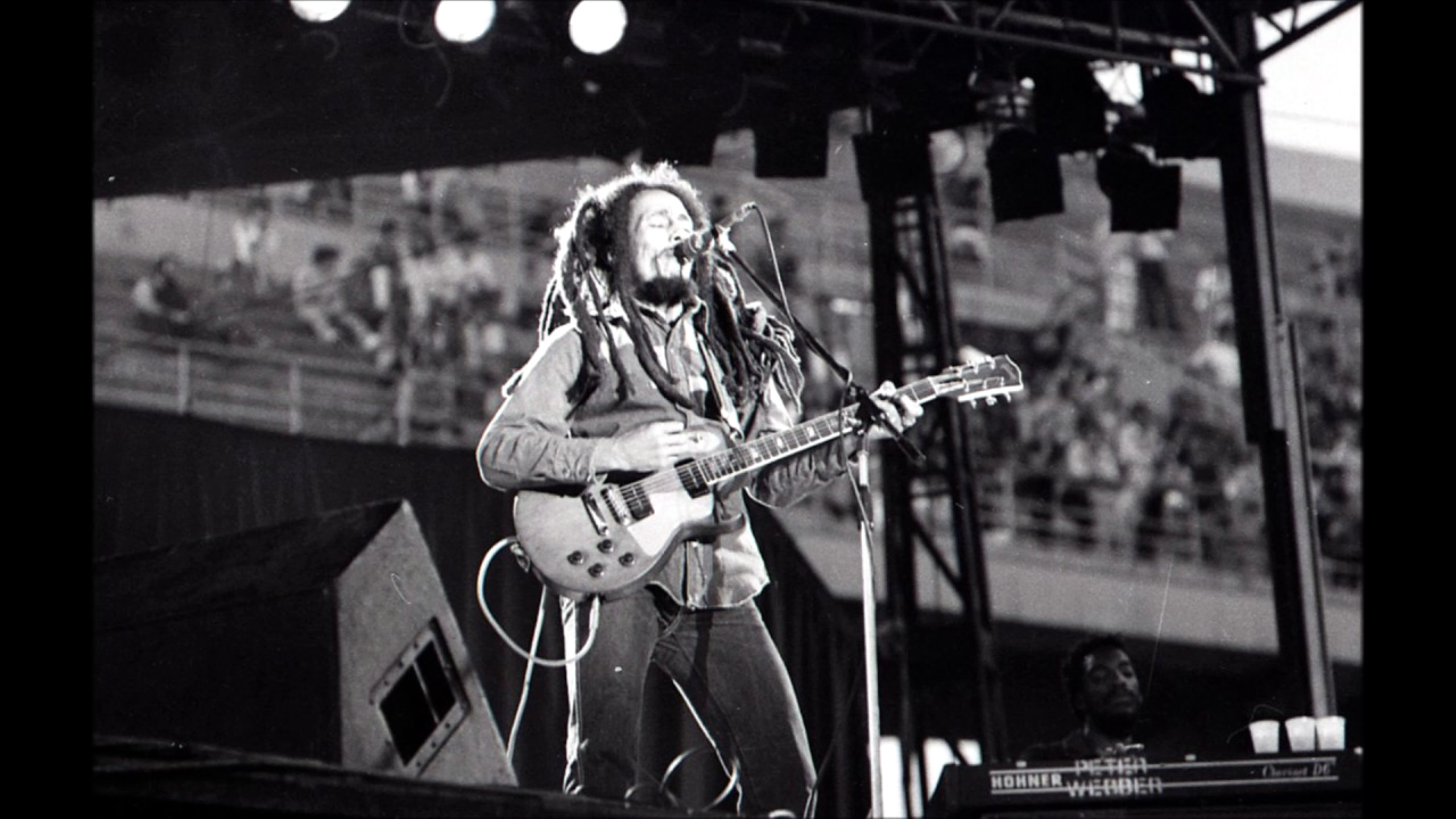

Palcoscenico di passioni, vittorie, sconfitte e grandi eventi. La sua storia architettonica e funzionale si è evoluta anche nell’uso: il 27 giugno 1980 il concerto di Bob Marley, aperto da un giovane Pino Daniele, segnò l’inizio degli appuntamenti artistici e culturali. Da quell’anno, inoltre, lo stadio venne dedicato ufficialmente a Giuseppe Meazza.

L’avvicinarsi del centenario potrebbe ora offrire un’occasione preziosa per pensare a una grande celebrazione diffusa: palinsesti di iniziative nei quartieri, una locandina che unisca generazioni, condivisione di ricordi, laboratori che raccontino la storia attraverso percorsi multidisciplinari. Progetti simili sono già stati sperimentati – ad esempio con il palinsesto “Dai borghi alla città, dalla città ai quartieri”.

Oggi, però, quel compleanno pesa come una domanda irrisolta. San Siro è da tempo al centro di un confronto che non è soltanto tecnico o economico, ma profondamente politico e sociale. Le proposte che oscillano tra la costruzione di un nuovo impianto e la ristrutturazione dell’esistente si intrecciano con vincoli di tutela, ricorsi giudiziari e tensioni tra interessi privati e pubblici: elementi che hanno già imposto limiti concreti all’ipotesi di demolizione. Questa sovrapposizione – gli anniversari che dovrebbero essere celebrati e invece diventano un punto di svolta decisionale – ci pone davanti a un bivio di metodo.

Possiamo continuare a trattare lo stadio come un “oggetto immobiliare” da valorizzare o monetizzare, oppure assumerlo come un “patrimonio storico e sociale” da tutelare e reinventare insieme ai cittadini. È una scelta paradigmatica: privatizzazione contro bene comune; progetto chiuso contro laboratorio di democrazia partecipata. Le pressioni per modernizzare gli impianti, anche con l’attenzione rivolta ai grandi eventi internazionali, aumentano l’urgenza ma non giustificano la fretta. Il rischio è che il dibattito rimanga terreno di conflitto tra interessi e decisioni prese in assenza di una sintesi che tenga conto delle istanze della città. Al contrario, il centenario potrebbe diventare un’opportunità per sperimentare un nuovo modello urbano e politico.